EUDR – Comprendre le règlement sur la déforestation

La déforestation mondiale représente aujourd’hui l’une des menaces les plus pressantes pour notre planète. Chaque année, environ 10 millions d’hectares de forêts disparaissent, principalement dans des zones critiques comme l’Amazonie, le Bassin du Congo et l’Asie du Sud-Est.

Les chaînes d’approvisionnement mondiales jouent un rôle déterminant dans ce phénomène, particulièrement pour des matières premières comme le soja, l’huile de palme ou le bois. Face à cette urgence environnementale, l’Union européenne a adopté une réponse ambitieuse : le Règlement (UE) 2023/1115, communément appelé EUDR (European Union Deforestation Regulation). Ce texte législatif novateur vise à garantir que les produits mis sur le marché européen ne contribuent pas à la déforestation ou à la dégradation des forêts. L’EUDR marque un tournant majeur pour les entreprises importatrices, les opérateurs commerciaux et les consommateurs européens. Sa portée s’étend bien au-delà des frontières de l’UE, créant des obligations strictes de traçabilité et de diligence raisonnable qui transformeront durablement les pratiques commerciales internationales.

2. Champ d’application du règlement

Produits et matières premières visés

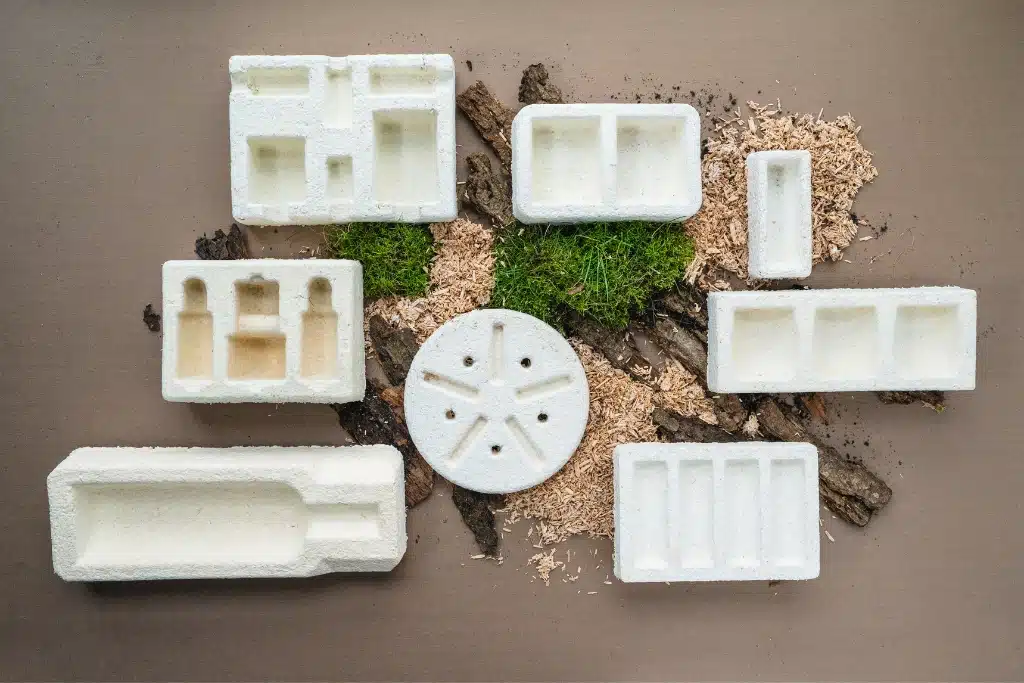

Le règlement européen cible spécifiquement sept catégories de produits considérées comme à risque élevé de déforestation : le bois et ses dérivés, les bovins et produits associés, le cacao, le café, l’huile de palme, le soja et le caoutchouc naturel. Cette sélection s’appuie sur des analyses scientifiques démontrant leur impact significatif sur la destruction des écosystèmes forestiers mondiaux.

Les dérivés de ces matières premières entrent également dans le périmètre réglementaire. Par exemple, les meubles en bois, le cuir, le chocolat, les biocarburants à base d’huile de palme ou encore les pneumatiques contenant du caoutchouc naturel sont concernés. Cette approche globale empêche les contournements potentiels par transformation des produits.

Acteurs économiques concernés

Les obligations réglementaires s’appliquent à plusieurs catégories d’acteurs économiques. Les opérateurs, définis comme les entreprises qui mettent pour la première fois des produits relevant de l’EUDR sur le marché de l’UE, portent les responsabilités les plus lourdes.

Les commerçants qui achètent ou vendent ces produits après leur première mise sur le marché européen ont également des obligations, bien que simplifiées. L’exportation depuis l’UE vers des pays tiers constitue un autre volet d’application. Les entreprises européennes exportatrices doivent s’assurer que leurs produits respectent les mêmes critères de « déforestation libre » que ceux imposés aux importations.

Portée géographique

L’application territoriale du règlement couvre l’ensemble du marché unique européen. Tout produit mis sur le marché de l’UE, quelle que soit son origine géographique, doit respecter les exigences de l’EUDR. Cette dimension extraterritoriale confère au règlement une influence considérable sur les pratiques de production mondiales.

3. Principales obligations imposées

Définition de « déforestation libre »

Le concept central de l’EUDR repose sur la notion de produits « déforestation libre ». Un produit répond à ce critère s’il ne provient pas de terres qui ont fait l’objet de déforestation ou de dégradation forestière après le 31 décembre 2020. Cette date de référence établit une ligne de démarcation claire pour évaluer la conformité.

La définition englobe non seulement la déforestation stricto sensu (conversion de forêts en terres à usage non forestier) mais aussi la dégradation forestière (conversion de forêts primaires ou régénérées naturellement en plantations forestières). Cette approche holistique protège l’intégrité des écosystèmes forestiers dans leur diversité.

Diligence raisonnable obligatoire

Les opérateurs doivent mettre en place un système de diligence raisonnable robuste. Ce dispositif comprend plusieurs composantes essentielles : la collecte d’informations sur les produits, l’évaluation des risques de non-conformité, et l’adoption de mesures d’atténuation appropriées.

La traçabilité constitue l’épine dorsale de cette obligation. Les entreprises doivent pouvoir identifier précisément les parcelles où leurs produits ont été cultivés ou récoltés, en fournissant des coordonnées géographiques. Cette géolocalisation s’accompagne d’une documentation exhaustive sur la chaîne d’approvisionnement.

Conformité avec la législation locale

Au-delà des critères de déforestation, les produits doivent respecter la législation en vigueur dans leur pays d’origine. Cette exigence couvre notamment les droits d’usage des terres, les réglementations environnementales, les droits du travail et les droits des peuples autochtones. Cette dimension juridique renforce la légitimité des approvisionnements et prévient les situations où des produits formellement « déforestation libre » résulteraient néanmoins d’activités illégales dans leurs pays de production.

4. Calendrier d’entrée en vigueur

Adoption et report d’application

Le Règlement (UE) 2023/1115 a été formellement adopté en juin 2023, marquant l’aboutissement d’un processus législatif de plusieurs années. Initialement prévu pour entrer en application le 30 décembre 2024, le calendrier a été révisé pour tenir compte des défis pratiques de mise en œuvre.

La Commission européenne a décidé de reporter l’application aux grandes entreprises jusqu’au 30 décembre 2025. Cette décision reconnaît la complexité technique et opérationnelle des transformations requises, particulièrement pour l’établissement de systèmes de traçabilité fiables.

Application différenciée selon la taille des entreprises

Les micro et petites entreprises bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2026. Cette approche graduée reconnaît leurs capacités limitées en matière de ressources techniques et financières pour adapter leurs systèmes d’information et leurs processus commerciaux.

Cette différenciation temporelle permet aux grandes entreprises de développer les bonnes pratiques et les outils qui pourront ensuite être adaptés et partagés avec les acteurs de plus petite taille.

Mécanismes de révision

Le règlement prévoit un réexamen complet au plus tard le 30 juin 2028, puis périodiquement. Ces révisions permettront d’ajuster les dispositions en fonction des retours d’expérience et de l’évolution des connaissances scientifiques sur la déforestation.

5. Classification des pays et évaluation des risques

Système de classification tripartite

La Commission européenne établit une classification des pays selon trois niveaux de risque : faible, standard et élevé. Cette évaluation s’appuie sur des critères objectifs incluant le taux de déforestation, les tendances de production des matières premières concernées, et la qualité de la gouvernance forestière.

Les pays à faible risque bénéficient de procédures simplifiées, tandis que ceux classés à risque élevé font l’objet de contrôles renforcés. Cette approche différenciée optimise l’allocation des ressources de contrôle tout en maintenant un niveau de protection efficace.

Implications opérationnelles

La classification influence directement la fréquence des contrôles : 1% des envois pour les pays à faible risque, 3% pour les risques standards, et 9% pour les risques élevés. Ces pourcentages déterminent l’intensité des vérifications que peuvent attendre les opérateurs selon leurs zones d’approvisionnement. Les entreprises ont donc intérêt à diversifier leurs sources d’approvisionnement vers des pays mieux classés, créant des incitations économiques favorables aux pays qui améliorent leur gouvernance forestière.

Dynamique d’évolution

Le classement fait l’objet de révisions régulières basées sur l’évolution des indicateurs de déforestation et de gouvernance. Cette approche dynamique encourage les pays producteurs à améliorer leurs performances environnementales pour accéder à des conditions commerciales plus favorables.

Demande d'informations

Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.

6. Contrôles, sanctions et conformité

Organisation des contrôles nationaux

Chaque État membre désigne ses autorités compétentes pour l’application de l’EUDR. En France, cette responsabilité incombe principalement au Ministère de la Transition écologique et au Ministère de l’Agriculture, qui coordonnent leurs actions avec les services douaniers et les organismes de certification.

Les contrôles s’exercent à différents niveaux : vérification documentaire des déclarations de diligence raisonnable, inspections physiques des marchandises, et audits approfondis des systèmes de traçabilité des opérateurs. Cette approche multicouche garantit une couverture efficace des risques.

Régime de sanctions

Les sanctions pour non-conformité peuvent être particulièrement sévères. Elles incluent l’interdiction temporaire ou définitive de mise sur le marché, la confiscation des marchandises non conformes, et des amendes pouvant atteindre jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise dans l’UE.

Au-delà des sanctions financières, les entreprises non conformes s’exposent à des risques réputationnels majeurs et à l’exclusion de certains marchés publics. Ces conséquences indirectes peuvent s’avérer plus dommageables que les amendes elles-mêmes.

Stratégies de mise en conformité

La cartographie exhaustive des chaînes d’approvisionnement constitue le préalable indispensable à toute démarche de conformité. Les entreprises doivent identifier tous leurs fournisseurs directs et indirects, jusqu’aux producteurs primaires. L’adoption d’outils numériques de traçabilité devient incontournable. Des solutions basées sur la blockchain, l’imagerie satellite et l’intelligence artificielle émergent pour faciliter le suivi en temps réel des approvisionnements et la vérification de leur conformité.

7. Impacts pour les entreprises et chaînes d’approvisionnement

Transformations organisationnelles requises

L’EUDR impose aux importateurs de repenser fondamentalement leurs relations fournisseurs. La documentation requise va bien au-delà des factures commerciales traditionnelles : coordonnées GPS des parcelles, certificats de propriété foncière, attestations de conformité réglementaire locale.

Les systèmes d’information doivent évoluer pour intégrer et traiter ces nouvelles données. Beaucoup d’entreprises investissent dans des plateformes dédiées permettant de centraliser la collecte, la vérification et le stockage des informations de traçabilité.

Défis sectoriels spécifiques

Le secteur de l’huile de palme illustre parfaitement la complexité des enjeux. Cette matière première, souvent issue de petites exploitations dans des pays tropicaux, nécessite des systèmes de traçabilité particulièrement sophistiqués pour remonter jusqu’aux parcelles individuelles.

L’industrie du soja fait face à des défis similaires, notamment en Amérique du Sud où les structures de production sont très fragmentées. Les coopératives agricoles jouent un rôle crucial dans l’agrégation des informations de traçabilité.

Exemple de mise en œuvre

Une entreprise française de transformation du cacao a développé un système pionnier combinant technologie blockchain et partenariats directs avec des coopératives de producteurs en Côte d’Ivoire. Cette approche lui permet de tracer chaque lot jusqu’à l’exploitation d’origine tout en soutenant le développement local.

Analyse coûts-bénéfices

Les coûts de mise en conformité sont estimés entre 0,1% et 0,5% du chiffre d’affaires selon les secteurs, principalement liés aux investissements technologiques et à la requalification des équipes.

Ces investissements génèrent cependant des bénéfices durables : réduction des risques réputationnels, accès privilégié aux marchés « durables », et amélioration de la résilience des chaînes d’approvisionnement.

8. Enjeux pour les pays tiers et pour l’environnement

Influence sur les pays producteurs

L’EUDR exerce une pression considérable sur les pays producteurs pour améliorer leur gouvernance forestière. Cette influence s’exerce par le biais du marché : les pays qui renforcent leurs systèmes de protection forestière accèdent plus facilement au marché européen.

Certains pays anticipent ces évolutions en développant leurs propres systèmes de certification et de traçabilité. L’Indonésie, par exemple, investit massivement dans la digitalisation de sa gestion forestière pour maintenir sa compétitivité sur le marché européen.

Risques de contournement commercial

Le règlement européen pourrait créer des effets de détournement commercial vers d’autres marchés moins exigeants. Cette préoccupation souligne l’importance d’une coordination internationale pour éviter que la déforestation se déplace simplement vers d’autres débouchés.

Impact climatique et biodiversité

Les études d’impact prévisionnelles estiment que l’EUDR pourrait contribuer à réduire la déforestation mondiale de 32% d’ici 2030. Cette réduction se traduirait par des bénéfices climatiques substantiels, estimés à plusieurs millions de tonnes d’équivalent CO2 évitées annuellement.

La protection de la biodiversité constitue un autre bénéfice majeur. Les forêts tropicales abritent plus de 80% de la biodiversité terrestre mondiale, et leur préservation est cruciale pour maintenir l’équilibre des écosystèmes planétaires.

9. Perspectives d’évolution

Extensions envisagées

La Commission européenne étudie l’extension du règlement à d’autres produits présentant des risques de déforestation, notamment le maïs, les autres céréales, et certains produits transformés actuellement exclus. Cette expansion pourrait intervenir dès 2025 selon les conclusions de l’étude d’impact en cours. L’inclusion du secteur financier fait également l’objet de réflexions avancées. Les banques et investisseurs européens pourraient être tenus de vérifier que leurs financements ne contribuent pas à la déforestation.

Évolution des surfaces protégées

L’extension de la protection aux « autres terres boisées » (beyond forests) est à l’étude. Cette évolution élargirait le champ d’application aux savanes, prairies et autres écosystèmes riches en carbone actuellement non couverts par la définition stricte des forêts.

Défis de mise en œuvre à surveiller

Le développement de l’outil informatique central de la Commission européenne constitue un enjeu technique majeur. Ce système doit pouvoir traiter des millions de déclarations de diligence raisonnable tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données commerciales.

La coordination internationale représente un autre défi crucial. L’harmonisation des standards de traçabilité avec d’autres initiatives réglementaires similaires (États-Unis, Royaume-Uni) éviterait la multiplication des obligations pour les opérateurs économiques.

10. Conclusion

L’EUDR représente une révolution dans la gouvernance mondiale des chaînes d’approvisionnement. Son approche fondée sur la traçabilité et la diligence raisonnable établit de nouveaux standards que d’autres juridictions commencent déjà à adopter. Pour les entreprises, l’adaptation à ces nouvelles exigences ne constitue plus une option mais une nécessité stratégique. Les leaders de demain seront ceux qui anticipent ces évolutions réglementaires en construisant dès aujourd’hui des chaînes d’approvisionnement transparentes et durables.

L’enjeu dépasse largement le cadre commercial pour toucher aux défis planétaires du XXIe siècle. La protection des forêts mondiales nécessite une mobilisation sans précédent des acteurs économiques, et l’EUDR fournit les outils juridiques et économiques pour y parvenir.

Checklist de mise en conformité immédiate

Cartographier intégralement vos chaînes d’approvisionnement jusqu’aux producteurs primaires. Identifier les pays d’origine de tous vos produits concernés et leur classification de risque. Évaluer vos systèmes d’information actuels et planifier les investissements technologiques nécessaires.

Former vos équipes aux nouvelles obligations de diligence raisonnable. Engager le dialogue avec vos fournisseurs sur les exigences de traçabilité. Établir des partenariats avec des organismes de certification reconnus.

11. Annexes et ressources utiles

Références réglementaires principales

Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts.

Produits et codes NC concernés

Bois : codes NC 4401 à 4421, 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60, 9403 90. Bovins : codes NC 0102, 0201, 0202, 1502, 4101, 4104, 4105, 4106, 6401, 6403, 6404. Cacao : codes NC 1801, 1803, 1804, 1805, 1806. Café : codes NC 0901, 2101 11, 2101 12. Huile de palme : codes NC 1511, 1513 21, 3823 70. Soja : codes NC 1201, 1507, 1208 10, 2304. Caoutchouc : codes NC 4001, 4005, 4011.

Définitions essentielles

Diligence raisonnable : processus systématique d’identification, d’évaluation et d’atténuation des risques de non-conformité.

Produit dérivé : produit contenant, transformé à partir de, ou produit en utilisant une matière première concernée.

Zone boisée : terre d’une superficie supérieure à 0,5 hectare avec des arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10%.

Micro-entreprise : moins de 10 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros.

Petite entreprise : moins de 50 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros.